绸——西湖边藏着这么美的衣服

陆蓉之,关注艺术的人都知道她。她年轻时在欧洲留学,买了一块印有法文报纸图案的画布,带回台湾后,让她妈妈做成了旗袍。你看领口上,还有一个迷你墨镜,这都是她的原配。

中国馆里还有一部分来自杭州市民压箱底的宝贝,比如这件旗袍的主人,是个88岁的老太太,现在还住在莫干山路。

1950年,她参加婚礼时,特地做了这件旗袍。丝博馆很多年前在报纸上发了征集令,她就主动联系了馆里。

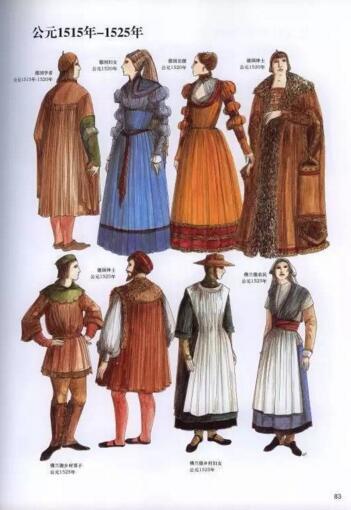

西方时装馆

这个地方,每个女孩走进去都不愿意出来了。

为什么要做一个西方时装馆?

馆长介绍,西方时装传入中国,大约是在一个世纪之前,今天所有的服装或是时装,就款式基本型而言就是西方的。

国内如今有上百个设有服装设计专业的院校,有一门必修课就是西方服装史,而不是中国服装史。

馆里陆续征集到一批西方时装,有近4万件,目前展出的只是400件,但已经囊括了400多年来的经典款。

《唐顿庄园》、《理智与情感》的复古服饰,1960年代的香奈儿套装,都在了。

展品会换,但不一定做展览,馆里以后会把所有藏品放上网。

对于专业观众,会提供观摩库房的机会,专门挑一些东西看,因为他们更需要看细部,材料,纹样。

先讲西方馆最耀眼的一条礼裙,她的年代:约1680—1700。

很多姑娘喜欢欧洲那个时代的服饰,但如果你不是瘦成闪电,还是算了。

这件衣服有两个部分。连着袖子的,叫紧身胸衣。是当时欧洲很流行的一种上装,袖子可脱卸,或者无袖。为了塑形并支撑胸部,胸衣往往使用藤条或者鲸须来定型。

那是一个没有bra的年代。

这种紧身胸衣,一般前面可以系带子,闭合,自己就勒死自己。但讲究的话,侧面和背部系带子闭合,那是专门给能雇得起仆人帮自己穿衣服的富小姐穿的。

而这一件胸衣,就是背后系带的,用数根鲸骨支撑。

你以为这就够了?

上装中间,还有块倒三角形,是用绿色丝线和金属线绣成的。

这又是一件三角胸衣,专门用来装饰女性外衣或者紧身胸衣前部的三角形饰物。或缝,或钉在胸衣前面,要么就用胸衣的系带固定。

最后,才是这件礼裙,它用了非常珍贵的织锦缎面料缝制,裙上的图案是康乃馨。

这个裙子的主人身份应该蛮高贵的,你可以把她想象成莎士比亚笔下的朱丽叶,或者《堂吉诃德》里的达辛尼亚。

但,这样的胸衣,要怎样的腰才能穿进去啊?小到1尺5,最粗1尺7。

19-20世纪,不管是贵族,还是普通姑娘,都是这么穿过来的。

《飘》里面,郝思嘉原来腰身1尺7,不算骨感,生了孩子后变成1尺9,她就很紧张,让黑人老太太给她勒,痛苦死。

但还得穿呐!

好不容易靠胸衣把腰挤进去了,屁股这里,又要纠结半天。

18世纪的服装相当繁复,最大的特点就是大裙摆。一个新的女装轮廓发展起来。大裙子一穿,很多人惊艳:屁股怎么可以那么丰满,前凸后翘。

其实,大家身材都差不多,只是有秘密武器——裙撑。

裙撑在1870到1890年代开始流行,最流行的叫巴尼尔,用鲸须、金属丝、藤条或者比较轻的木料和亚麻布制成。

穿上后,成前后扁平,左右横宽的椭圆形,最高记录横宽可达四米。

这哪里还是裙子,简直是移动的碉堡。

馆里收的这条法国女子的礼裙(1770-1780年代),就是巴尼尔裙撑。

夸张的裙撑用于正式场合,平时呢,就穿窄一点的裙撑。

裙撑到了19世纪中期,就开始批量生产了。

发现没,服装界最早开始批量生产的,不是衣服,反而是裙撑。

以前贵族坐马车,要是两个女子上去,是挤不下的。她们就把裙撑拿下来,挂在马车外面,车夫蛮怕接这种客人的,这会让“车、马、邮件都慢”。

下面这件古典裙有个很皇家的名字:帝政样式。

流行于新古典时期,其实是古希腊和古罗马服装的理想化再现,这是18世纪时髦女人最喜欢的古典款。

高腰线轮廓,腰线在胸下围的地方,显瘦法宝。

这套衣服叫夏奈尔的复出。