央广网北京4月21日消息(总台中国之声记者韩雪莹)据中央广播电视总台中国之声报道,机器人未来会如何服务我们的生活?相信你我都充满了想象。而今年开年以来,一个热词的出现让人们对机器人真正走进寻常百姓家有了更多期待,那就是“具身智能”,这一产业在今年还首次写进了政府工作报告,成为我国培育未来产业的重要方向以及全球科技竞争与合作的关键领域。

所谓“具身智能”,简单说就是具有了物理身体,能够和环境实现交互的人工智能,这项科技主要研究如何使机器人具备类似人类的感知、规划、决策和行为能力,且它并不限于特定的形态,可能是无人车、机械臂,也可能是近期频繁进入公众视野的机器狗、人形机器人等。

如果说,那些会行走、运输、抓取,甚至是跑马拉松、空翻、拧螺丝、端茶倒水的机器人,能通过对每一块钢铁“肌肉”的精准操控,实现对人类动作的智能模仿,那么,机器人是否也能拥有人类的情感,为人们提供情绪价值呢?近期,一批中国科技厂商异军突起,推出AI情感陪伴机器人,令行业为之一振。

在杭州中惠智研科技有限公司的生产车间里,百余台AI情感陪伴机器人“汤姆猫”正在做出厂前的性能测试。成人一只手就能握住的大小,与全球知名IP“会说话的汤姆猫”同款的外观,配以硅胶材质的“身体”,生产经理江毅轻轻触摸其中一台测试机的“额头”,产品立即作出了互动性回应。

江毅介绍:“它的芯片功能是比较强大的,人可以跟它对话,它也可以回答你。它的面部表情也比较丰富,包括眼睛、耳朵也会活动。”

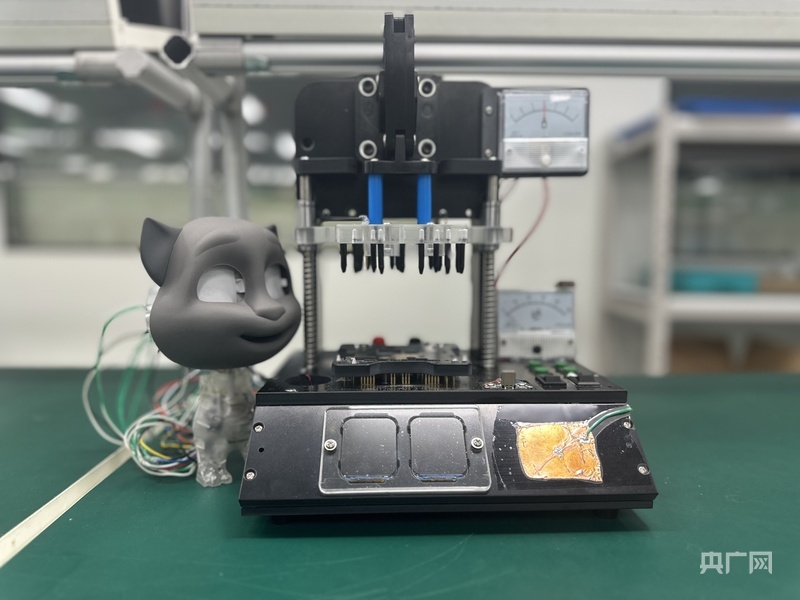

AI情感陪伴机器人回应“摸头”(记者韩雪莹 摄)

什么是AI情感陪伴机器人?这或许要从“语言互动”这一功能谈起。区别于更多用户熟知的“天猫精灵”“小度”“小爱”等接入固定应用程序的指令性智能语言终端设备,AI情感陪伴机器人并不仅仅满足于“问答准确”。

汤姆猫AI研究院院长胡俊锋介绍:“在产品设计上有很大的革新,就是在人机交互方式上面,我们希望做到‘一次唤醒、多轮对话’,像人与人之间很自然地交流,你一句我一句地聊起来。我们的大模型分为几种,因为是混合专家模型(MoE)的架构,除了自研的情感陪伴的垂直大模型之外,还接入了DeepSeek、豆包等,是按照消费者的‘痛点’,用不同的模型解决问题。”

正在测试中的AI情感陪伴机器人(记者韩雪莹 摄)

本轮国产AI情感陪伴机器人的横空出世,更多来源于大模型的带动。2023年,一家海外企业发布了第一款使用大模型的AI陪伴玩具产品Grok。如今回看这一产品不难发现,它的设计还更多停留在简单的“大模型语音对话装置+玩偶套壳”这一底层逻辑。可能有人要提问,自去年年底打入市场的国产AI情感陪伴机器人,相较通用大模型或Grok这类产品又做了哪些升级?胡俊锋指出,核心之处就在于,它能和用户对话,并借由对话产生更深刻的情感联结。

胡俊锋介绍说:“我们在这个模型之上架构了一个中间层,它会有长周期和短周期的记忆。像短周期记忆,我们会记录上下10轮的对话,比如小朋友的话很可能非常短,知道上文和下文的部分,就可以把它串起来,大模型就能理解。长周期是记住用户聊过的所有内容,这样就能聊起来。在用户画像上也会有很多积累,比如小朋友的爸爸妈妈是谁,他的好朋友是谁,他的爱好是什么,他喜欢看什么电影……整个中间层是非常丰富的。我们在安全上也做了几个‘动作’来保证用户的隐私。”

实际上,人对于从“说话”到“对话”的需求总是客观存在,这也是“家庭陪伴”最深刻的意义。构想产品之初,这款AI情感陪伴机器人的目标用户是3岁-12岁的儿童,力求通过“递进式问答”引发交互,保护孩子的好奇心和求知欲。然而,当产品真正投入市场后,研发团队发现,人口年龄结构的另一端——老年人,因面临子女不在身边、社交圈子变窄等困境,也表现出对情感陪伴的强烈渴望。在技术层面完成适老化探索后,老年人也能通过这款产品切身感受到AI技术的普惠。

老人:汤姆猫,刚才爷爷发现了一个特别划算的旅游团购,99元就能享受三天两晚的五星级酒店,旅游门票和吃饭的费用全都包了!

AI情感陪伴机器人:爷爷,这个价格远低于正常成本,很有可能是诈骗哦!很多诈骗分子会利用低价做诱饵,等有人上钩后,要么强制购物,要么中途加价,而且这种超低价很可能没有正规的旅游资质保障……

上面的这段对话,情景再现了一些老年用户使用这款AI情感陪伴机器人后的真实反馈,这也是汤姆猫CEO张维璋印象最为深刻的对话案例之一。张维璋告诉中国之声,对话内容之外,“情感陪伴”的另一重评价体系是情绪识别和交互。

张维璋说:“我们在对话的过程中做了40多种情绪识别,根据这种识别,垂类情感模型会作出一些反馈,比如你告诉它‘今天我的情绪很低落’,它就会先共情,告诉你它也很难受,但同时后面就会紧接着给你正向的引导、激励。情感的传递光靠声音、语调可能还不够,还要配合表情的传递,所以我们做了20多款表情,比如悲伤、开心、好奇,用户在跟它对话的过程中,能够感受到它的眼睛传递出来的情绪。”

得益于“中间层”的技术架构,在情感陪伴的过程中,机器人被输入了不同的内容和记忆,逐渐描绘出更清晰的用户画像和关系图谱,最终成为一款“千人千面”的AI产品。在张维璋看来,人与AI之间的相处,更像是在培养一个孩子,“情感为基,对话塑造”,最终“雕刻”出越来越懂自己和适应环境的机器人。未来,AI情感陪伴机器人还将有哪些形态和功能?张维璋表示,“具身智能”是不可忽视的升级要素。

张维璋认为:“这种产品应该要有实体形态,这样用户才会觉得它像是你的‘家里人’。现在这款产品是一个桌面产品,后面也会呈现新的形态——比如在家庭的环境中,它能够有一定的移动能力,能够跟随你。甚至某一天你下班回家,它能够感知到你回来了,等你打开门的时候,它在门口迎接你……未来还需要探索。终极状态就是它成为我们的‘家庭成员’之一。”

正在工厂流水线上的AI情感陪伴机器人(记者韩雪莹 摄)

今年开年以来,DeepSeek席卷全球各地应用下载榜,宇树机器人在春晚舞台上跳出毫米级舞步,全球首个人形机器人半程马拉松在北京亦庄鸣枪开跑……技术的快速迭代让人振奋,但伴随而来的也有关于所谓“数字时代的孤独”的思考。张维璋认为,AI情感陪伴机器人不是冰冷的技术,而是人们追求情绪价值的科技化应答,更重要的是,要通过产品设计让科技融入人们最熟悉的、有温度的生活场景里,进而实现从核心技术的自主可控到产业链条的协同创新。

张维璋表示:“有真实使用场景、有C端用户的产品,是能够带动整个产业链上的企业一起走向繁荣的,比如芯片供应商、代工工厂。在这款产品落地、量产、市场化的过程中,我们找到了技术应该要迭代的方向,这些都是真实有用的,是能够带来行业技术变革的。”

- 2025-05-04 09:08:02

- 2025-05-03 19:12:16

- 2025-05-03 17:35:31

- 2025-05-03 10:55:31

- 2025-05-03 19:24:40

长按二维码

长按二维码关注精彩内容