本期作者:肖源

中央人民广播电台中国之声记者

在鲁甸地震灾区采访

两岁九个月的儿子,对我这个爸爸,有着黑白分明的复杂感情。白天,他会说:你今天不出差,爸爸你明天不出差。晚上,他会说:你在沙发上睡,床上睡不下。大约他已经习惯了这个总不在家的人。对此,我倒不是很难过。因为横眉竖眼的我,总能从儿子的抗议声中顺利地收复失地。与大部分家庭一样,我的一家三口,也有一个完整而闭合的“降服链”:我怕老婆,老婆怕儿子,儿子怕我。在爱的世界里,没有平等可言。

当然,在这个大社会中,也不总是“人人生而平等”的。大学毕业之后,法学专业的人才市场已经饱和,无奈之下,去了西安一家律所,干起了自己向来不喜欢的律师:比起“受人之托、忠人之事”的职业格言,我更喜欢“因私之道弛,为公之道张”。

2007年七月间,刚办完离校手续,就在老师的律所里帮忙。那年的夏天格外热,对前途的不可知,也让我格外燥动不安。一个建筑施工合同纠纷的案子,上诉到西安中院,俩月之前已经公开宣判,但判决书迟迟不见。那天中午,老师让我去找主审法官。拿着不包吃住500块钱的月薪,我扎着领带,穿着西装,挤上了36路公交车。

交身份证明,过安检。我顺利地找到了主审法官办公室,敲门,但没有得到“请进”的许可。就在办公室门外,我礼貌、甚至有点局促地说明来意。法官在看报纸,嘬了一口茶,并没有抬头看我,只是淡淡地说了一声:滚。

这一个字,足以将我西装领带包裹之下的自尊,剥个精光。你可以想见,一个22岁、刚走出大学校门的青年,当时的尴尬。不记得我有没有跟法官说“再见”,只记得走出法院大门时,浑身透湿。回到租住在长安区的房子里,我把自己摊在床上,咬了咬牙:绝不做跪着讨生活的人。

当时的我只以为,记者,只有记者才能站着生存。5年后,我如愿了。开始在复外二号闯荡“江湖”。2012年10月,来中央人民广播电台工作一年之后,我被分派到中国之声特别报道部——一个以舆论监督和突发事件为主要工作的新闻采访部门。

至今,在这个部门工作近四年,因为出差采访是工作的常态,所以在外的天数无法统计,一款飞行软件的记录上,统计了我从2013年7月22日到现在,因公出差的74次飞行, 12万公里, 197小时。超越了这个软件的94%的用户,软件给的评价是:“为飞行而生”。而这其中,不包含坐火车、出租车、三蹦子以及“11路公交车”出行的数据。

而这些行程的开始,是在特别报道部独自出的第一趟差,采访一个骗取家电下乡补贴的事件。拿到基本的事实之后,按照部门的采访惯例,没有获得当事各方的说法,前期采集的素材就得“砸”在手里——这样的“沉没成本”是我无法接受的。

至今,我都清楚地记得,在走进镇政府之前的踟蹰,此前的生活经历中,从来没有和村长以上的“官”这么近距离接触过。在镇政府门前,从上午十一点,一直到下午两点,抽了半包烟,在旁边的麦田里撒了无数泡尿,抱着慷慨赴死的决心,揣着采访设备,完成了人生中头一次“硬碰”。但当年干律师时的心理阴影一直都在。

从陕西采访回来,便是十八大。平生头一次进人民大会堂,脚下飘忽,就像《光荣与梦想》中形容杜鲁门当选总统时的那句话:三两步冲上台阶,两只XX撞得叮当乱响。听报告时,党代表们热烈鼓掌,我也跟着拍手:那是发自内心的激动与热情。坐在我身边的一位同事制止了我:记者不用鼓掌,因为你是记者。

大约四个月之后,跟特报部的前辈出差,那一次采访过程中,这位前辈与公安局保安的一段对话,彻底治了我的“病”。大致对话内容是这样的——

情景:保安叼着烟,惯有的鼻孔朝天。前辈目不斜视抬脚上楼,我在身后拎着包。刚上两级台阶,被保安喝住。

“你们干啥的?”

“北京来的。”

“啥事儿?”

“找你们大局长。”

“我问你啥事儿?”

“领导的事儿,我敢说,你敢听吗?在哪个办公室?”

“609。”

果真应了那句话,“阎王好见,小鬼难缠”,公安局局长倒还真是平易近人,虽不坦诚,但也做到了有问必答。

当然,这并不是作为记者的倨傲,只是记者进门的基本技巧,以及“不屈强、不凌弱”的风骨,否则,就无法解释中国之声特别报道部所做的诸多揭黑、民生报道。没有对人的最起码尊重、同情和悲悯,定然不会有每月数百篇“眼光朝上、话筒向下”的广播舆论监督报道。

是的,风骨。

月初去吉林采访,事前与当事人沟通如何出行,因为时间紧张,我想坐一早飞长春的航班,当事人支吾了一句:有一趟夕发朝至的火车,坐卧铺也行。我恍悟:交通、食宿我们单位买单,与您无关。当事人瞬间释然。

前天晚上和小区的保安聊天,听说我是记者,保安两眼贼亮:这是好行当啊,俺闺女跟你同行,俺知道,红包挺厚。我没有辩解,因为有偏见的耳朵听不见真相。坦白地讲,没少碰到送红包的。

大前年采访强制学生订牛奶的选题,供应商问我,兄弟,这事儿能不能不报道?你说个数儿。我说可以啊,给我们台在北京四环里弄块地吧,单位办公环境太紧张了。

前年,有县领导托人捎来二十万“辛苦费”,条件是:第一篇发就发了,后续的不要再报道了。诱人吗?当然。但我不敢。不是担心事后被告发,而是不信任自己的“就这一回”。慎独、慎初、慎微,“江湖”险恶,人心难测,而我自己的心,更险恶、更难测——决不能把自己的“心魔”放出来。况且,我也不喜欢那种被人“牵着鼻子走”的感觉。我宁可每晚枕着各种经济债,一觉天亮,也不愿每晚枕着哪怕一笔良心债,噩梦连连。

这样的经历,特别报道部往来上百名记者都多次遇到过,据我所知,没有逾越规矩的。因为,我们都清楚,在台里,我们是个体;出了复外二号的院门,我们就是中央人民广播电台,我们无权跌央广的份儿。当年的老纵横如此,现在的特报,也是如此:他们是干净的、纯粹的,甚至有些道德洁癖。端着党和国家的饭碗,自然应当“为公之道”。我们都笃信一句话,“公道自在”:公道自在人心,不必纠缠于方寸毫厘;也只有秉持公道之心,才能活得自在。

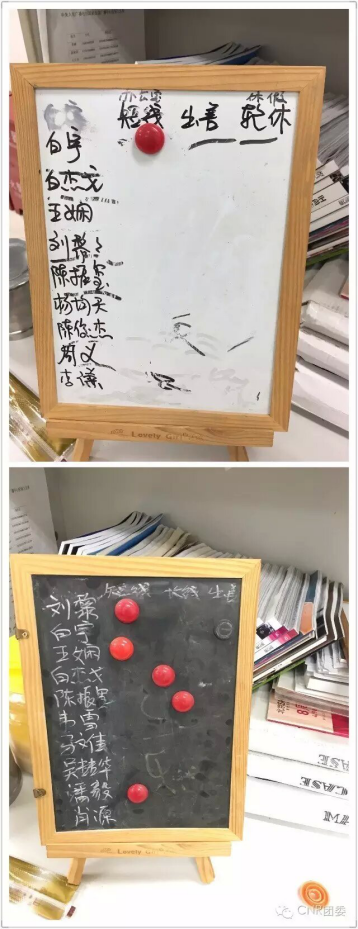

前一阵办公室装修,无意中发现了两个时间跨度在两年之内的小黑板,上面记录着每个记者的行踪。

半夜加班,竟有些酸楚涌来,连抄带编地堆了四个句子:

枕戈待旦三五更,

走马华夏类转蓬。

回首向来萧瑟处,

营盘铁打水流兵。

在铁打的营盘里,你来我往,人员更迭,但来自五湖四海的前辈后学,就这样一代一代地,将自己熔进央广的风骨之中。

新政频出 2016科技创新结硕果

新政频出 2016科技创新结硕果