导读:1994年5月10日8点40分,一辆中巴车从的香港华润大厦车库开出。9点10分,陈佐洱准时在西环坚尼地城宿舍门口登上这辆车,他将与来自不同职能部门的军事专家同舟共济,直奔中英联合联络小组谈判楼。

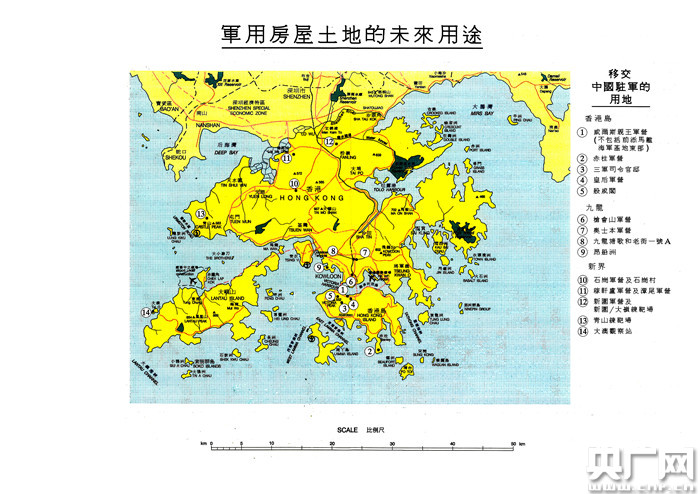

为了实现防务责任的顺利交接,中英双方首先需要就军事用地使用安排进行磋商。确定了未来提供中方的军事用地,才能对中国的海、陆、空军如何进驻香港作出部署。

在陈佐洱参与中英谈判的1208天里,他和中方代表处的成员遇到哪些难以克服的困难和突如其来的任务,又是如何一一化解困境,成功助力香港政权交接?

为庆祝香港回归20周年,中央人民广播电台对港澳节目中心采制访谈节目《回眸香港交接时》,本期为您推出第二集:《破局军事用地谈判拉锯战》。

历史背景:

谈判楼位于香港岛半山的坚尼地道28号,是一座依山而筑的意大利式小楼,黄白相间,庄重典雅。踏入临街的铁栅栏门,须仰视才能望见绿树掩映中的它。

这座楼在20世纪初建成后,曾先后被多个学校用作校舍,俗称“英童学校”,是属于政府的产业。90年代初香港进入基本法颁布后的过渡期,它被划归中英联合联络小组谈判使用。

中英联合联络小组谈判地点

根据1984年签定的中英联合声明,中国政府将自1997年7月1日接替英国政府,承担对香港的防务。然而直到1994年春天,联合联络小组马拉松式地谈判了7年,都未能达成共识,1989年的政治风波后,英方更是单方面中止了谈判。

1993年年初,中英双方一致认为虽然两国在香港政制发展问题上谈判破裂,但在其他方面还应该保持合作。这就为重启军事用地谈判创造了良好氛围。

然而,英方与中方立场相距甚远,会议一开始,形势急转直下…英方态度强硬,似乎不再留任何余地,中方在不得已的情况下也准备在军事用地问题上“另起炉灶”。“炮弹”一发发相继打了出去,但僵局依旧…

故事揭秘:“化整为零”的分组磋商如何助谈判达成共识?

激烈火爆的气氛往往可以通过暂时休会来调整,而打破僵局的钥匙也往往來自于集体的智慧。中方专家们聚集在代表团休息室里开碰头会,分析僵局的成因,认为相当大的成分是因为双方信任度太低。

有专家建议“化整为零”,为了使双方能在一些具体问题上逐渐增进了解,积累起共识,采取分两个小组的方式进行下一步的磋商:一个是由中英双方组长和军方首席组成的四人小组,主要就协议文本及其附件稿进行讨论;其余专家组成第二组,就各自相关的专项问题进行对口交流,比如营房专家磋商营房的事,重建项目专家磋商重建的事。

由于双方专家组成员多是技术人员,比较务实,中方专家们的任务就是抓住这个面对面交流的机会,耐心向对方解释中国军队的运作特点,将来驻军的实际需要,如果技术层面形成越来越多的共识,必将对四人小组会谈带来积极的影响。

来不及向上级请示,陈佐洱必须承担临时改变谈判形式可能造成“遍地开花”、谈乱了的风险,但陈佐洱相信、赞同集体智慧,决定接受这个有分有合、先分后合的建议。陈佐洱请一位工作人员去敲响英方代表团休息室的门,约包雅伦代表到走廊上说几句话。

正在一筹莫展的包雅伦听了陈佐洱的建议立即点头,表示“欣赏中方这个以下促上的思路”。于是,会议以分组的形式继续进行。接下来的几天,根据有分有合、先分后合的原则,专家小组会议在包雅伦形容的“新阶段,新会晤形式”下开得比较顺利。

在四人小组会上,包雅伦态度温和恳切了许多:“中方可否做出一些大的动作,哪怕一个也可以,以便会谈进行下去。上次英方已经作了最大努力、巨大让步,坦白说,像个傻瓜。中方太聪明,英方不能再给了。”

似乎中方随便发出一个松动的信号,他就可以向上级作交代了。对于中方新提出需要柯士甸山军官宿舍,包雅伦表示如果中方认为该处非常重要,可以用目前14块用地中的任何一块与之交换。

中代处接到北京两部关于下一步谈判请示的批复,决定不再要求包括柯士甸山军官宿舍在内的新的地块;对港池规模也采取了更为务实的立场,底线设在与英方高线相差不远的400米×400米; 对于文本的多处措辞也准备了更有弹性的谈判预案。

专家会议一和气,会后握手任人拍照(中为陈佐洱)

终于,6月29日晚,中英联合联络小组防务与治安专家小组就未来军事用地使用安排协议草案完全达成了一致。1994年6月30日上午,中英联合联络小组第29次会议正式通过并签署了香港军事用地未来使用安排的协议,稍后将在北京经中国外交部和英国驻华使馆互换照会后生效。

英方移交中方军用房屋土地

坚尼地道28号谈判楼里香槟酒喷涌,觥筹交错,涌动了陈佐洱的思绪:三年前的今日,在北京钓鱼台国宾馆,中英双方草签了具有历史意义的《香港新机场建设及有关问题的谅解备忘录》;再经过三年后的今天,英国将会把香港全部交还给中国——6月30日是个幸运的日子,它一次次记录着香港回归历程中的重要步伐,给陈佐洱留下一个又一个铭心难忘的回忆。

2017夏季达沃斯声音:第四次工业革命将重塑就业市场

2017夏季达沃斯声音:第四次工业革命将重塑就业市场